MULTIMEDIA

“Déjennos pasar”: de solicitudes atemporales y poesía

Por: Mayling Aguilar Agüero

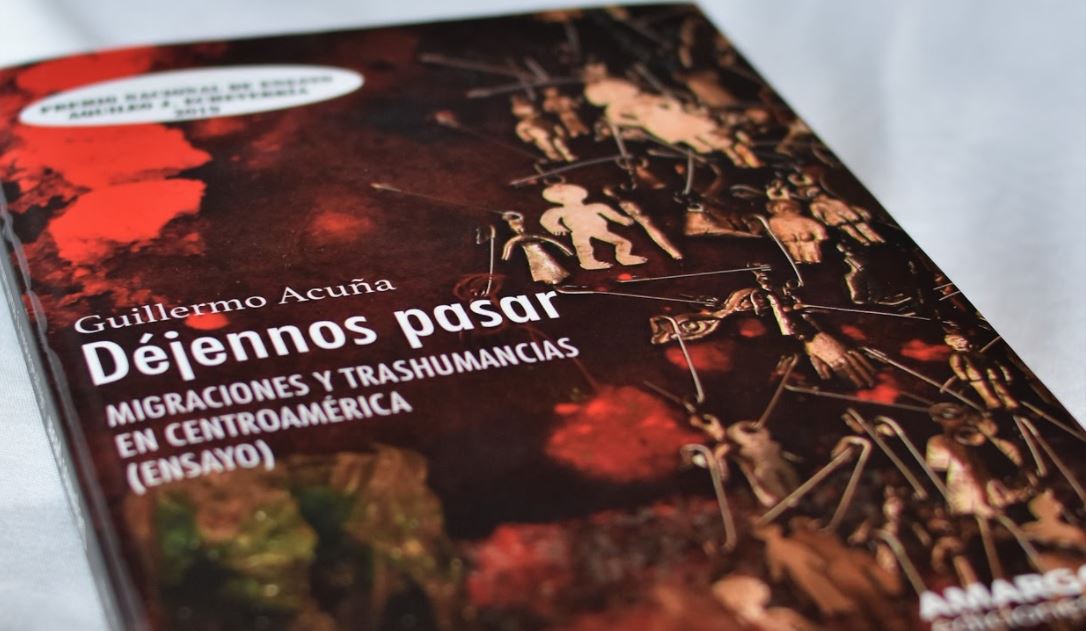

Recomendaciones trashumantes es una de las secciones de la página web de Movilidad Humana del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Aquí te contamos las historias detrás de los movimientos sociales, reportajes periodísticos, proyectos artísticos e iniciativas que desde una perspectiva de derechos humanos abordan las migraciones en Mesoamérica. Hoy hablaremos del libro “Déjennos pasar” de Guillermo Acuña González. El autor es sociólogo especialista en comunicación social y escritor.

“¡Déjennos pasar!, dicen. ¡Déjennos pasar!, solicitan. Pasan. Muchos pasan. Otros no lo logran. Hay quienes dejan de hacerlo y se devuelven derrotados a esperar lo peor a sus países de origen y tal vez intentar más tarde un nuevo proyecto de movilidad obligados, desplazados, despojados”.

Esta frase se encuentra en una de las primeras páginas del libro publicado por Amargord Ediciones y el cual recibió el Premio Nacional de Ensayo 2019 en Costa Rica. Para esta recomendación conversamos con el autor al celebrarse dos años exactos de la publicación del texto y ampliamos sobre el libro, la situación de las movilizaciones humanas desde el 2018, y ante el contexto actual: frente a la crisis por COVID-19 y a la administración de Joe Biden.

En el ensayo, Acuña problematiza y estudia las movilizaciones que surgen en Centroamérica con destino a América del Norte desde octubre del 2018 e incluso durante los primeros meses del 2021.

Aunque las movilizaciones en grupo no son una novedad, según Acuña, los grupos que parten desde octubre del 2018 de la región se distinguen por tres elementos: “Una que tiene que ver con la organización desde los mismos países de origen. Esto está marcado por un uso intensivo de las redes sociales; que eso no lo teníamos antes. Un elemento importante que trasciende esta organización (antes y durante la movilización) tiene que ver con la cobertura que reciben estos colectivos. Lo que quiero decir es que hay una comunicación mediada y que viene desde la región y que está tratando de contrarrestar los contenidos desde otros espacios. Eso no lo teníamos antes porque la forma de caminar o de transitar no era visibilizándose de esa forma. También hay un tema de seguridad: la gente viaja en colectivo para protegerse. Aunque a lo interno de los colectivos se han denunciado violencias, acoso, entre otros. Por eso hay que hablar de estos grupos como heterogéneos y muy complejos por lo que no se puede entenderlos en una sola dirección”.

En este sentido, el autor discute el concepto de “caravana” con el cual algunos actores se refieren a estas movilizaciones. Según él, deberíamos entenderlas como “corredores humanitarios” porque “tienen una característica central y es la de horadar los discursos del poder de los Estados. Y ¿cómo lo hacen?: traspasando las fronteras. Hemos visto cómo una y otra vez, a pesar de que los devuelvan, vuelven a organizarse, salir y a cruzar las fronteras”.

“Las imágenes del río entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, el Suchiate, en el 2018 y creo que en el año anterior también, son muy expresivas en ese sentido. Son grupos que tienen esta dimensión, quienes van ahí son personas con distintas características, con distintos perfiles, con distintas necesidades pero sobre todo buscando una mejor calidad de vida y un mejor porvenir.

(…) Considero que la caravanización fabula estas complejidades y no permite verlas a lo interno de estos grupos. No permite visualizar que, por ejemplo, a lo interno de estos colectivos va gente que no necesariamente forma parte de un mismo grupo homogéneo sino que tienen distinciones” añade Acuña sobre el concepto de “caravana”.

Además, en esta conversación el autor amplió sobre el papel de los medios de comunicación y el trabajo que hacen en torno a estas movilizaciones. Cuando le preguntamos por el rol de esa cobertura en la garantía de los derechos humanos de las personas en movilidad nos indicó que “hay una construcción del lenguaje que es sistemáticamente utilizado y que coloca en la persona la responsabilidad del contexto de movilidad, al tiempo que deja de lado la cuestión estructural de los países de origen.

Entonces, se responsabiliza mucho a las personas en contextos de movilidad y la construcción de crisis en torno a estos procesos. Es importante visibilizar ese lenguaje y darle vuelta o contrastarlo. Por eso es tan importante apropiarse de ese discurso de los medios (…). Hay mucha responsabilidad y un rol importante que tienen que jugar las organizaciones de sociedad civil y las que acompañan a las personas en contextos de movilidad para darle vuelta a esos discursos”.

Y es que este texto es un esfuerzo que a través de varios estilos literarios da cuenta de la realidad de estas movilizaciones. Así, el libro recoge una serie de crónicas, poemas y textos que permiten explorar el tema central desde otras perspectivas además del estilo académico que muestra los hallazgos de la investigación que realizó Acuña para analizar y contextualizar estos “corredores humanitarios”.

Desde la perspectiva del autor, este fue un trabajo que le permitió “ir entendiendo que hay que buscar complementos entre la construcción de conocimiento (lo que podríamos llamar la generación de una epistemología sobre las movilidades humanas) y por otro lado está el tema de otras narrativas que son tan importantes. (…) Creo que junto al libro fui buscando acciones en el plano de lo emotivo y de la sensibilización, siempre cuidando el no revictimizar pero sí dejando claro que hay procesos que se tienen que visibilizar. Yo creo que en eso la poesía, la narrativa, el testimonio, el relato, estas otras formas de narrar son importantes”.

A través de los fragmentos poéticos del texto, Acuña apuesta por sensibilizar a las personas a quienes estas realidades les son ajenas y distantes. Según él estas formas permiten hacer un llamado a la conciencia. En sus propias palabras: “hay una parte importante con la academia que tiene que ver con la generación de conocimiento, con construir otras perspectivas inclusive con la cuestión metodológica pero por otro lado está todo el tema de acompañar estos procesos con otros discursos y otras narrativas porque creo que de esa otra manera se le entra directo a la persona. Creo que las personas que no están cercanas a estas realidades de movilidad pueden crear discursos no muy certeros o cercanos a la realidad y hay que hacer que este tema les atraviese el cuerpo, colocarlas en el lugar de la persona que se mueve porque de otra forma no lo entienden. Para usar un lenguaje popular: hay que zarandearlas, moverlas, sacarlas de su centro para que puedan reaccionar y entender un poco más de estos temas”.

Sobre el panorama a futuro, el autor considera que no se debe bajar la bandera de la criticidad y la resistencia frente a la administración entrante de Joe Biden. Al respecto señaló que “Estamos en un punto de inflexión. Comenzamos a conocer lo que alguna gente ha llamado la política migratoria de avanzada o progresista en Estados Unidos. Yo tendría mucho cuidado en contextualizarla así por dos elementos. Primero, porque cualquier política distinta a lo que hizo Trump se puede considerar progresista. (…) Pero sabemos que en la frontera siguen existiendo las figuras de deportación express y rechazo administrativo y eso se sigue aplicando.

Y ahí voy con la segunda consideración y es que no se nos puede olvidar que fue en la administración demócrata donde estuvo Biden acompañando a Obama cuando aumentaron históricamente las deportaciones de Centroamericanos hacia sus países de origen. Inclusive se diseñó toda una estructura de seguridad, una estructura que podemos denominar “de albergue” aunque ahora sabemos que es una estructura carcelaria que mueve miles de millones de dólares porque son estructuras privadas estos centros de detención.

Uno lo que vislumbra son rasgos de apertura y rasgos de continuidad en una política migratoria que creo que no va a ceder ante un enfoque y es el enfoque securitario que ha venido caracterizando estas políticas en los últimos años.

Por último, las condiciones en los países centroamericanos se están recrudenciendo. Ya lo vimos con Honduras. El 2020 en Honduras fue un año durísimo. Primero el tratamiento de la pandemia no fue todo lo exitoso y lo mejor que pudo haber tenido la población hondureña y a eso le sumamos el contexto socioambiental. Honduras ha sido continuamente golpeado, lo vimos con Mitch, y ahora volvió a recordarse un poco ese contexto que generó vulnerabilidades y movilidades. A eso hay que sumar el tema de la corrupción y otra serie de causalidades que hay que seguir considerando”.

Frente a estas condiciones y la perspectiva del futuro que comentó, le preguntamos a Acuña sobre cómo leer el título de su obra “Déjennos pasar” en los albores del 2021 a lo que nos respondió que “la solicitud sigue siendo válida. Es decir, la contención no solo es física, la contención, no solo es de blindaje de las fronteras. (…) Entonces no es un tema, únicamente, de cierre de fronteras es un tema de políticas migratorias. La solicitud hoy sigue estando presente: la gente lo que necesita es que la dejen pasar”.

Guillermo Acuña vive en Heredia en Costa Rica, trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica donde ha trabajado ampliamente sobre migraciones, cambio social e identidades. Algunos textos que ha publicado son: “Programa de Mano” (2008), “En Cuerda Floja” (2014), “Amares” (2014), “En Ninguno de tus mapas” (2015), “VOSTOK” (2016), “Al Fondo del Corazón” (2017) y “El fin de los días (2013).

Escucha una de las crónicas del libro en voz de su autor:

MINUTOS ANTES DE LA MARCHA (CRÓNICA)

Noé invoca una reflexión y nos invita a que nos tomemos de las manos A mi lado se encuentra “Luis”, migrante hondureño que ha hecho varios intentos por ingresar a Estados Unidos para buscar a su familia, a la que no ve desde que fue deportado la última vez, hará ya cuatro meses. “Luis”, lo nombro así para humanizar su historia, es una de las 16 historias escuchadas en la Casa del Migrante de Tecún Umán, ubicado en la propia frontera entre Guatemala y México. A unos pocos metros de allí se encuentra el Río Suchiate, división natural por el que todos los días transitan de un lado al otro, mercancías, medicinas, comida, armas y personas. De ese río ha dicho el escritor chiapaneco Balam Rodrigo que ya no tiene memoria. La apacibilidad del viaje, que puede tomar unos cinco minutos de una orilla a la otra en una especie de balsa construida con llantas y madera reciclada, contrasta con la urgencia de los movimientos, los acuerdos no escritos, los negocios tranzados y la certeza de que al otro lado, del lado mexicano es posible encontrar una gama de riesgos y vulnerabilidades para quienes emprenden un viaje que por vía terrestre tardará cerca de 20 días en el camino por todo el territorio mexicano.

Noé convoca a los espíritus mayas, los llama a proteger al grupo que, tal vez esa misma tarde o al día siguiente, enrumbará hacia territorio mexicano para tratar de llegar más al norte. Todos son hombres, varios de ellos con muchos intentos infructuosos por entrar a Estados Unidos. Pertenecen a Guatemala, Honduras y El Salvador, una región mal llamada triangular, algo muy irónico, pues en sus entrañas la circularidad de los saberes y conocimientos ancestrales permanecen intactos, a pesar de los embates de la modernidad. Con ellos conversamos, compartimos un rato de dispersión desde una lectura implicada y llena de sentimiento, junto a Noé, Chary, Benjamín y El Cabro, amigo entrañable , migrante hondureño, ahora guatemalteco por adopción y amor profundo. Siento la mano de “Luis”; la siento fuerte, como si quisiera sostenerse en mí, al momento en que Noé termina su invocación deseando a todos los viajeros mucha luz y paz en la continuación de sus trayectos. En ese momento me detengo a mirarlos. Pienso en la suerte, si es que se puede hablar de algo así en estas circunstancias, en lo que sucederá con ellos durante el camino.

También invoco, en silencio. Meses después de esa tarde, tal vez minutos, la Casa y el río serían testigos de una incontenible e interminable marcha de centroamericanos y centroamericanas, que salieron de sus países desafiando la vulnerabilidad y el peligro, las narrativas de poder centradas en la seguridad de los Estados y el estigma cargado sobre ellos desde las miradas de los otros. Los primeros grupos fueron arrinconados contra las aguas del Suchiate, atrincherados en el puente fronterizo, invitados a devolverse. Muchos disuadieron su viaje; la mayoría no lo hizo, como seguramente no lo habrá hecho Luis y el grupo que conocimos esa tarde de poesía y abrazos.

Mayling Aguilar es Egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica. Centroamericana con interés en los estudios de género y de las violencias en la región.